La escena del crimen es la literatura

La escena del crimen es la literatura

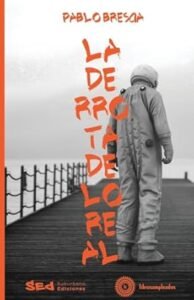

Imaginemos un cuerpo tendido en una cama, rodeado de sangre, mientras el narrador fuma y contempla hipótesis en voz baja. No es una novela negra. No es Kafka. Es algo más raro y más cercano: un cuento de Pablo Brescia. Así arranca La derrota de lo real, un libro de relatos intensos, disímiles y provocadores que construye un mapa de las formas en que la realidad se deshace.

Brescia, argentino radicado en Estados Unidos, profesor y crítico literario, no escribe para tranquilizar. Su proyecto narrativo parece estar sostenido por una pregunta punzante: ¿y si lo real fuera apenas un acuerdo mal formulado? Lo suyo es una literatura que desconfía del lenguaje y de las instituciones del sentido —el cuento clásico, el mito, el amor, la cordura, incluso la política— y que, por eso mismo, necesita contarlo todo otra vez, desde el temblor.

Formas narrativas del colapso

“Un problema de difícil solución”, que abre el libro, es también una declaración de principios. Un narrador se enfrenta a un cadáver (que podría ser el suyo, o el nuestro) e intenta deshacerse de él. La escena es escabrosa, pero lo que impacta no es tanto la violencia como la deriva mental. Hay sexo, sangre, música, tiempo en loop, confusión y deseo. Pero sobre todo, hay lenguaje. “No quiero contar esta historia”, dice el narrador. Y sin embargo, la cuenta. Como si no pudiera hacer otra cosa.

“Takj”, en cambio, es una distopía con trazos bíblicos. Un pueblo fundado sobre una niña muerta se vuelve una pesadilla de leyes arbitrarias. Se prohíben los hijos, luego los enfermos, y finalmente se impone que el Líder beba la sangre de todos. Cuando el absurdo se normaliza, la rebelión —si llega— es demasiado tarde. Este cuento funciona como un pequeño tratado político, pero también como una gran fábula sobre el control y la ficción.

En “Nada personal”, una mujer intenta cruzar una frontera pero no tiene papeles. El diálogo con el guardia es kafkiano, pero con acento latinoamericano. Cada intento de argumentar, cada memoria, cada emoción, se estrella contra una frase hueca: “Papeles, por favor”. El relato se dobla sobre sí mismo y se vuelve espejo. El guardia se convierte en lo que ella fue, o será. La frontera ya no está fuera, sino dentro. Todo el cuento es una metáfora de cómo las estructuras burocráticas se convierten en trampas narrativas.

Literatura como ridículo

Hay, también, momentos de desparpajo lúdico. El “Pequeño Larousse de escritores idiotas” es una sátira brillante de las vidas literarias. Escritores que escriben en baños públicos, otros que solo hacen tarjetas de cumpleaños, algunos que son más interesantes por sus fracasos que por sus textos. Con ironía afilada, Brescia hace lo que muchos temen: reírse del oficio de escribir sin dejar de tomárselo en serio.

El ritual y el cuerpo

Pero quizás el corazón del libro —y su apuesta más ambiciosa— esté en el relato largo “Las que lloran”. Allí, en una región remota del Nepal, un grupo de mujeres es entrenado para llorar en los funerales. Lo que parece un detalle antropológico se transforma en una épica sobre poder, género, ritual y resistencia. Parvati, la jefa de las dolientes, desafía al patriarca Hari en una lucha que atraviesa generaciones, reencarnaciones y continentes. Hay algo teatral, algo mitológico, algo cómico y profundamente trágico en este cuento. Una periodista de National Geographic, una sesión de ayahuasca en el Amazonas, una venganza encubierta, una foto que lo cambia todo. Cada fragmento parece exagerado, y sin embargo funciona. Porque lo que está en juego no es la verosimilitud, sino la tensión entre representación y verdad.

Una poética del derrumbe

Brescia consigue lo más difícil: que cada cuento se sienta autónomo, pero al mismo tiempo parte de una arquitectura mayor. No hay moraleja, pero sí una inquietud persistente: si lo real ha sido derrotado, ¿qué queda? Tal vez la ficción. Tal vez el humor. Tal vez la voz que dice, aunque no sepa muy bien para qué.

![]()