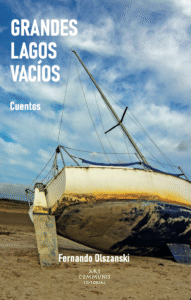

Desde el primer cuento, Fernando Olszanski deja en claro que no escribe para tranquilizar. Grandes lagos vacíos es un libro habitado por personajes que se mueven entre el desconcierto, el cansancio y la memoria. Migrantes, exiliados, viejos militantes, parejas rotas, adolescentes desorientadas: todos cargan algo que les pesa, aunque no siempre sepan qué es.

Desde el primer cuento, Fernando Olszanski deja en claro que no escribe para tranquilizar. Grandes lagos vacíos es un libro habitado por personajes que se mueven entre el desconcierto, el cansancio y la memoria. Migrantes, exiliados, viejos militantes, parejas rotas, adolescentes desorientadas: todos cargan algo que les pesa, aunque no siempre sepan qué es.

Las historias transcurren, en su mayoría, en ciudades del Midwest estadounidense, con Chicago como epicentro emocional. Pero más allá del mapa, lo que Olszanski retrata es lo que se agrieta por dentro. Cada cuento abre una fisura distinta, y en lugar de cerrarla, la ilumina.

Familia: eso que no termina de armarse

Una de las grandes fuerzas del libro está en los vínculos familiares. No como refugio, sino como espacio de conflicto, culpa y silencios largamente sostenidos. En “No puede controlarlo”, un hijo enfrenta a su padre violento con una claridad que desarma. El cuento es crudo, intenso, pero nunca subrayado. Olszanski no editorializa: deja que los gestos hablen.

En “El viaje de Emilia”, una madre va a buscar a su hija adicta, bajo un puente del norte de Chicago. La escena —madre e hija sentadas en el suelo, entre olor a orina y colchones sucios— se vuelve insoportablemente íntima. Olszanski tiene la habilidad de hacer que lo emocional no se vuelva meloso. Hay dolor, sí, pero no hay manipulación.

En “Generaciones en pandemia”, el drama es más sutil: tres hombres de distintas edades (abuelo, padre, nieto) encerrados en una casa durante el confinamiento. Entre quejas, sopas y reproches, se esboza un retrato de herencias no dichas y pequeñas guerras cotidianas.

La ciudad como espejo

Chicago aparece una y otra vez, no como postal sino como atmósfera. El lago Michigan no es solo paisaje: es presencia, amenaza, fondo de historias que se diluyen en su orilla. En “Nunca vi el cielo así”, un hombre se está ahogando mientras recuerda una discusión con su esposa. La escena se sostiene con la tensión justa, y lo visual —el agua verde, las burbujas, el cuerpo que flota— se vuelve parte de la narración.

En “Humo”, el narrador entra a un bar a beber una cerveza con limón, como hace desde hace diez años. Todo está igual, pero algo se quiebra. La tentación de volver a fumar (y volver al pasado) se convierte en un recorrido interior sobre lo perdido. Un cuento breve, sencillo, que deja una sensación áspera.

Política, memoria, desarraigo

En varios cuentos aparece América Latina como recuerdo incómodo. “La Luger de Anastasio Somoza” retrata a un exmilitar nicaragüense que vive en Virginia y convive con su pasado como puede: limpiando una pistola robada y bebiendo bourbon mientras se le deshace la conciencia. Es un cuento demoledor, casi teatral, donde la violencia contenida se acumula hasta estallar.

En “La noticia en el periódico”, la represión política se muda a EE.UU.: un exiliado centroamericano es asesinado por la policía local, y sus amigos leen la noticia en un diario en español. Lo que resuena no es el hecho puntual, sino la sensación de que la historia —la dura, la injusta— sigue repitiéndose, aunque cambie de idioma.

Mujeres: intensidad, deseo, desaparición

Hay personajes femeninos que aparecen y desaparecen con fuerza: Yandelis, en “Yo te espero”, es deseo y nostalgia al mismo tiempo. Su cuerpo, su acento, sus huidas, marcan al narrador con más intensidad que cualquier certeza. En cambio, Aylín —en “Cuestiones de magia”— ya no está. Se suicidó. Pero el cuento no habla de su muerte, sino de la lenta comprensión de quien la perdió. La escena es simple: el narrador toma cerveza frente al lago y le habla. Y algo de ella, de repente, vuelve.

Una forma de narrar que no busca complacer

Lo que destaca en Grandes lagos vacíos es la constancia con la que Olszanski evita el golpe de efecto. No hay grandes revelaciones ni finales sorpresivos. Hay escenas que se desarrollan como una conversación incómoda, de esas que uno evita pero que sabe que tiene que tener.

El estilo es sobrio, directo, sin ornamentación innecesaria. Los diálogos suenan reales. Las voces narradoras —casi siempre en primera persona— tienen matices distintos, aunque todas comparten una cierta melancolía. Como si hablar fuera, ante todo, una forma de seguir.

![]()